日本の会社員は本当にモチベーションが低いのか?

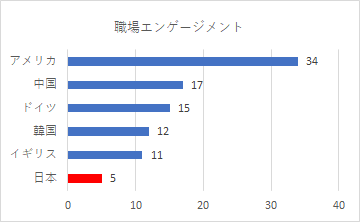

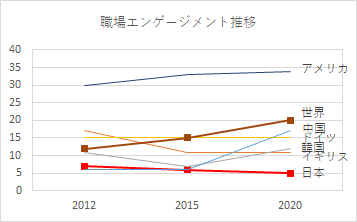

「日本の会社員のやる気は世界最低レベル」とよく言われます。ストレングス・ファインダーで知られる米ギャラップ社が毎年実施する「職場エンゲージメント調査」(2021年)によれば、日本の従業員エンゲージメントは世界最低水準であり、長期にわたり、他国と比べて際立って低い水準であることがわかります(図1参照)。これが何を意味し、日本の職場がどのような問題を抱えていることを示しているのか。今回は、この点を考えてみたいと思います。

図1:職場エンゲージメント (Employee engagement)

(出所) 米Gallup社「State of the global workplace 2021 Report」

① 日本の会社員はやる気を失っているのか?

「日本の会社員はやる気を失っている」と言われますが本当にそうでしょうか?

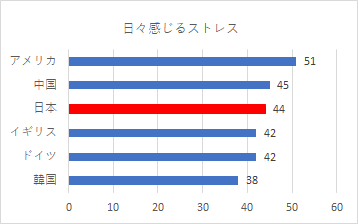

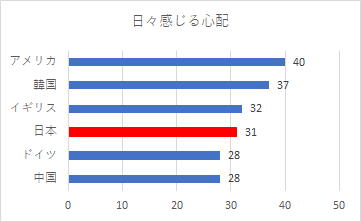

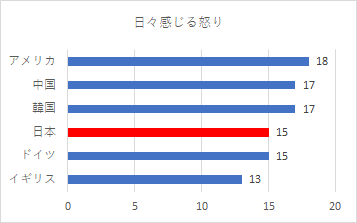

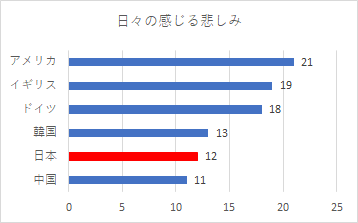

米ギャラップ社の同調査には、1日のうちに「心配(worry)」「ストレス」「怒り」「悲しみ」が感じたか?という、別の調査項目があります。ウェルビーイングの考えに基づくと、ネガティブな感情は、その人の活気を失わせ、仕事の効率性や仕事への意欲に影響をもたらします。

図2:ネガティブな感情 (Daily negative emotions)

(出所) 米Gallup社「State of the global workplace 2021 Report」

図2が調査結果ですが、全体的に見て、日本の数字が際立って低いということはありません。よく「日本の職場はストレスが充満している」と言われますが、調査結果では、「ストレス」はやや高めであるものの、アメリカや中国より低い数字です。他の項目も、突出した数字ではありません。この結果を見る限りでは「日本の会社員はやる気を失っている」というのは早合点のように、私には思われます。一方「エンゲージメントが低い」というのは、はっきり数字に表れています。この点について私の考えを述べたいと思います。

➁ 日本の会社員はなぜ「エンゲージメントが低い」のか?

そもそも「エンゲージメント」とは何でしょうか?「エンゲージメント」とは「従業員が、仕事に意義と学びの機会を見出し、自ら進んで会社に貢献する」ことを意味します。ポジティブ心理学の世界では、従業員の心理面に着目し「没頭、没我」(いわゆる「フロー状態」)の意味で用いられます。日本語では、「従業員の会社・職場への愛着、思い入れ」と訳されることが多いですが、単なる愛着や思い入れにとどまらず、会社側の期待と従業側の貢献がマッチした状態を指します。「エンゲージメントが低い」と「やる気がない」は、同じ意味と思われるかもしれません。しかし、私は違うと考えています。では、その違いは何でしょうか。それは「エンパワーメント」にあります。

横文字ばかりで申し訳ないですが、では「エンパワメント」とは何でしょうか?「エンパワメント」とは、「会社が従業員とあらゆる情報を共有し、従業員が自主的に責任をもって業務を遂行すること」を意味します。「エンパワメント」は「権限移譲」と訳されることが多いですが、単に権限を委譲するだけではなく、経営の目標やその背景にある情報もすべて開示し、従業員が自ら判断し自らの責任で仕事を行うことを指します。

「エンパワメント」の背景には、顧客ニーズや市場の変化のスピードに対応するための経営者の不退転の決意があります。「現場の従業員の最初の15秒の接客態度が、その会社全体の印象を決める」と言われますが、現場から離れた経営陣がすべての意思決定を行い、指示や命令の形で現場に伝えるのでは、時間がかかりすぎ、ビジネスチャンスを逃すことになります。これを改善するには、情報の共有化を進めると同時に、権限と裁量を現場に移し、現場で意思決定が行えるよう、経営の仕組みを根本的に変える必要があります。

エンゲージメントの観点で言えば、自ら意思決定を行う権限を与えられた従業員の方がエンゲージメントが高くなる、というのは、分かっていただけるかと思います。将来の予測がますます困難になり、個々の社員や知識や経験を活かす方向に働き方がシフトしています。しかし、経営や組織の仕組みは昔のままという企業が、日本においては、まだまだ多いのではと思われます。

次は、やる気(=モチベーション)について、別の視点で考えてみます。

③ なぜ、やる気=モチベーションが上がらないのか

高い成果を挙げるためには、高いモチベーションが必要なことは言うまでもないでしょう。モチベーションの根底にある考え方(マインドセット)には、「証明マインドセット(fixed mindset)」と「成長マインドセット(growth mindset)」の2通りがあります。まず両者の違いを見ていきましょう。

「証明マインドセット」を持つ人は、「才能は、努力によって伸ばせるものではなく、生まれつき与えられたものである」と考える傾向があります。このような考えの持ち主にとっては、高い成果を挙げることは「自分が有能であることを証明する」という意味になり、うまくいっている時は、前に進む原動力になります。逆に行き詰まると、「自分には才能がない。自分は他人より劣っている」という意味になり、やる気を失う、失敗を恐れるあまり挑戦しなくなる、さらには、自分の評価を傷つけないよう失敗を隠す、失敗を認めない、といったマイナスの面が出てきます。

一方、「成長マインドセット」とは、「能力は努力次第で伸ばせる」という考え方です。このような考え方の持ち主は、成果よりも、それに至る過程や経験に重きをおきます。何かうまくいかないことがあっても、自分の努力不足や学習の仕方に問題があったと考え、一時的に落ち込んでも、再びやる気を取り戻し努力を続けます。

両者を比べると「成長マインドセット」の方が好ましいのは明らかです。しかし、実際のところ、日本では「証明マインドセット」を助長するような人事制度を取っている会社がほとんどです。多くの人事制度が、社員を優秀な人とそうでない人にふるい分けし、そうでない人は待遇面で不利になります。一度でも悪い評価がついてしまうと、挽回するチャンスは、多くの場合二度とありません。それは「証明マインドセット」の「失敗=能力的に劣る」という考え方と同じなのです。失敗や悪い評価によって将来が決まってしまうのであれば、失敗を恐れずチャレンジしようという気持ちより、「自分が有能である」という信念を傷つけたくないという気持ちが強くなるのは明らかです。

賃金が頭打ちになり、ポスト不足で昇進の機会が少なくなった時代が何年も続いています。「証明マインドセット」を変えなければ「能力的に劣る人」は増加する一方です。「成長マインドセット」を重視した働き方への転換は、喫緊の課題であり、すでに遅きに失した感さえあります。しかし、残念ながら、人事の基本的な考え方は相変わらず昔のままという企業がまだまだ多いように見受けられます。

まとめ

英語に「馬を水場に連れていくことはできても、水を飲ませることはできない」という有名なことわざがあります。人をやる気にさせることがいかに難しいかをよく表していると思います。今は、いかに競争を煽るかより、個人をヒトとして尊重し、いかに個人の能力を発揮しやすくするかという方向へ、働き方が大きく転換しています。ヒトと組織のあり方において日本は遅れを取っている、ということが、この調査からわかる最も重要なことと私は思います。

(参考文献)

「真実の瞬間」ヤン・カールソン著、堤猶二訳 ダイヤモンド社

「1分間エンパワメント」K.ブランチャード、J・Pカルロス、A.ランドルフ 瀬戸尚訳 ダイヤモンド社

「Mindset」Carol S. Dweck著 (邦訳本あり)

「Flourish」Martin E.P Seligman著 (邦訳本あり)

「やる気が上がる8つのスイッチ」ハイディ・グラント・ハルバーソン著 林田レジリ 浩文訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン社

事業承継の手法としてのM&A

インディビジュアルコンテンツの代表の本藤(ほんどう)です。

今回は「事業承継の手法としてのM&A」というテーマでお話しします。

事業承継の方法としてM&Aが注目されています。M&Aを活用した事業承継を「事業承継型M&A」と呼んでおり、最近、事業承継とM&Aは一緒くたにされることも多いです。しかし、私が思うに、昔からある事業承継とM&Aは似ても似つかぬものです。支援側の立場でも、必要な知識・手法も、まったく異なります。今回は、両者の違いを明らかにし、改めて「事業承継型M&A」にどう取り組むかを考えてみたいと思います。

1.伝統的な事業承継の手法とは

元々、事業承継とは「親から子」へと引き継ぐこと、つまり「親族間承継」を指すものでした。ここで起こる問題は、財産の承継においては、相続税の負担をどうするかであり、経営の承継においては、主に、次の社長の経営者としての資質、現経営者の事業に対する想いをどう伝えるか,、といったものでした。支援者の立場で見ると、財産の承継においては、主に「相続税引き下げのための株価対策」であり、経営の承継においては、現経営者と次期社長のコミュニケーションの橋渡しや次期社長の教育といった、ソフト面が中心です。中小企業の大半が同族会社である日本においては、これまで、中小企業の数だけ事業承継の問題が発生してきたと言えます。そして、これを手掛ける専門家の数も少なくありません。

しかし、今、起こっている事業承継の多くは「後継者がいない」ことが問題であり、そこで「第三者承継」(親族以外への承継)、所謂「事業承継型M&A」が注目されています。「第三者承継」は「承継」という言葉こそ使われていますが、親族以外への承継は基本的にM&Aとなります。解決手法も「親族間承継」で使われるものとは異なり、M&Aのための手法が必要となります。

2.伝統的な事業承継とM&Aとの根本的な違い

いきなり結論になりますが、事業承継とM&Aの根本的な違いは、M&Aが「取引」であるという点です。「取引」には、原則として「対価」が発生します。親から子へ事業承継する場合、相続税や贈与税の問題こそありますが、事業の対価という意味では「タダ」です。一方、親族以外の第三者に承継する場合は、必ず「対価」が発生します。それは、会社の発展に貢献した従業員であっても、まったく見ず知らずの赤の他人でも、違いはありません。「赤の他人に会社を売るくらいなら、従業員に引き継ぎたい」という相談を受けることがありますが、その場合、当該従業員が自己資金でその会社を買うことが必要となります。一従業員の立場で、そこまでのリスクを背負うことは、よほどのことがない限りないと言えるでしょう。

M&Aのための手法は、相手との交渉や値決めといった商取引上のものが中心です。親族間承継では重要な「経営者の想い」は、M&A成立時に締結する最終契約に盛り込まれることで、買い手に引き継がれることになります。多くの場合、買い手の関心は、売り手の会社の事業そのものであり、経営者の事業に対する考え方・想いは二の次です。もし、それが買い手にとって受け入れられないものであれば、逆にM&Aの成立を妨げることになります。「事業承継型M&A」も徐々に普及していますが、依然として、抵抗感を持つ経営者が多いのは、この辺りにあるのではと思います。

3.M&Aとは

経営権の移転を伴う株式の移転や会社間の合併を総称してM&Aと呼びます。M&Aは「会社の売買」と考えておられる方も多いですが、売買の対象となるのは、一般的に、「会社」そのものではなく、その会社の「株式」です。また、「M&A=合併」と考えている方もおられますが、これも誤解で、通常、株主が代わるだけで会社は存続します。合併の場合、買い手の会社(合併会社)が存続し、売り手の会社(被合併会社)は消滅します。しかし、合併には、さまざまな法律上の手続きが必要であり、いきなり合併を行うケースは、かなりまれです。

M&Aの結果、経営権は買い手の会社に移り、通常、経営者や役員の変更が行われますが、会社自体は、当面の間、これまで通り存続し、従業員は従来通り働く、というのが実態です。買い手にとってのM&Aは「投資」です。したがって、買収した会社には、ずっと利益を上げ続けてほしいと考えるのが合理的です。将来的な合併は、もちろんありますが、M&Aをスムーズに進めるには、売上や利益をできるだけ維持し、社員には、M&A後も引き続きがんばってもらいたいと考えるのが普通です。そのため、現経営者に、然るべき対価を払い、しばらく経営を続けてもらうこともよくあります。

日本よりもM&Aの歴史が長いアメリカにおいて、M&Aは、ベンチャー経営者の引退(イグジット)に用いられてきました。イグジットの手法は、IPO(上場)かM&Aのいずれかですが、資金の観点で見ると、M&Aは全株式を一度に売却し換金できるのに対し、IPOでは、一部の売却にとどまることが多く、M&Aの方が優れていると言えます。このため、できるだけ早く企業価値を高め、タイミングよく売り抜くということが、ベンチャーの世界では行われてきました。M&Aにより多額の資金を手に入れることは、ベンチャー経営者にとって、大きなインセンティブです。私の印象では、日本の経営者は、長期的に利益を得ることに重きを置く傾向があるように思われます。この点も、M&Aに関心が薄い原因の一つと考えられます。現に、アメリカでは、IPOに比べM&Aが圧倒的に多い傾向がありますが、日本では、IPOの割合が高いです。

4.事業承継問題を解決するために

好む好まないにかかわらず、親族間承継ができない場合、会社を引き継ぐ手段は、IPO(上場)を除けば、今のところM&A一択です。経営者にとって、自らの事業への想いをどのように引き継ぐかは大きな課題ですが、M&Aでは、上述の通り、売り手から買い手への意思疎通が難しいところがあります。この点、私がおススメしたいのは「自らの想いを社員に引き継ぐ」ということです。M&Aを契機に、経営者はいずれ引退することになりますが、従業員は、引き続き会社に残り、中には、新たな株主・経営者に抜擢され、幹部社員として活躍し続けることもあります。前経営者の元で培ったスキルや能力は、株主や経営者が変わっても、会社や事業を存続させる原動力であることに違いはありません。買い手経営者との意思疎通に比べ、日々接する従業員との意思疎通の方が実行しやすく、経営者の考えや事業への想いに触れることは、従業員にとって大きな刺激になります。経営者が会社・事業を離れる想いは察するに余りあることですが、経営者が引退した後も、意思を受け継いだ従業員が生き生きと働き続けることは、また望外の喜びがあるように思われます。

、

5.まとめ

ここまで議論した内容を表にまとめました。ご参考になればと思います。

|

親族間承継 |

||

|

承継方法 |

世襲(相続) |

取引(売買) |

|

対価 |

なし |

あり |

|

承継の目的 |

家業を引き継ぐ、守る |

投資、既存事業との相乗効果(シナジー) |

|

被承継者(売主)の株価対策 |

下げたい(相続税負担を減らす) |

上げたい(高く売りたい) |

|

被承継者(売主)に必要な手法 |

相続税対策、次期社長への引き継ぎ、経営者教育 |

企業価値拡大、買手との交渉、セラーズ・デユーデリ(*1) |

|

承継後に起こりうる問題 |

社長交代に伴う社員の士気低下、取引先の離反等 |

買い手会社との社風、方針の違いによる社員の士気低下、取引先の離反等、 |

(*1) M&Aを成立しやすくしたり、売却価格を上げるために、売主が、事前に売却時に問題となりそうな点を洗い出すことをセラーズ・デューデリと言います。

(参考文献)

「会社売却とバイアウト実務のすべて」宮崎淳平著、日本実業出版社

「持株会社・グループ組織再編・M&Aを活用した事業承継スキーム」木俣貴光 (監修, 編集), 松島一秋 (監修)、中央経済社

」

リーダー人材をどのように育成するか

インディビジュアルコンテンツの代表の本藤(ほんどう)です。今回は「リーダー人材をどのように育成するか」というテーマでお話しします。「社内にリーダー人材がいない・育たない」ことは、中小企業に限らず、全ての企業にとって、悩ましい問題の一つです。しかし、社内に明確な人材育成プログラムのある会社は少なく、「人材が現れるのを待つ」だけの会社が多い気がします。今回は、リーダー人材育成の基本的な考え方を取り上げます。

1. リーダーシップとは

リーダーシップを考える時、多くの場合、具体的な人物を想定します。会社であれば、上司やトップ、スポーツであれば、選手や監督、あるいはテレビに出ている有名人、歴史上の人物、名経営者、政治家等々。こういう人を指して、あの人はリーダーシップがあるとか、ないとか、といった風に考えることが多いでしょう。このように、実在の人物を対象にして、リーダーシップの特性を明らかにする研究は、古くからあります。しかし結論を申し上げると「あらゆるケースにあてはまるリーダーの特性はない」ということがわかっています。

社内のリーダー人材を考える時も、具体的な社員の顔を思い浮かべつつ、その人がリーダーにふさわしいかを考えることが多いと思います。「あいつは人望がない」「あいつは人柄はいいが、押しが弱い」等々。そこにはある程度の判断基準があるのかもしれませんが、多くの場合、その人の外面的な印象に引きずられがちです。印象で人を選ぶと、仕事の成果以外の点に目が向いたり、一貫性のない評価になりがちです。「社内にリーダー人材がいない・育たない」のは、ある意味、当然の帰結です。

2, リーダーシップを判断する軸

人のリーダーシップを考える上で、外面的な印象に引きずられないためには、明確な軸を設ける必要があります。ここでは、2つの軸で考えることにします。

一つめの軸は「仕事へのエンゲージメント」です。「エンゲージメント」とは、もともと「結びつき」という意味ですが、ビジネスにおいては、仕事への熱意・執着を意味します。日本語の「やる気」に似ていますが、日本語の「やる気」は、必ずしも成果に結びつくとは限りません。横文字で申し訳ないですが、ここでは「エンゲージメント」という言葉をそのまま用います。

もう一つの軸は、これも横文字ですが、「クリティカルシンキング(論理的思考)」です。「クリティカルシンキング」も、日本語として定着しつつありますが、客観的で物事の本質を捉えるという意味です(英語の「critical」には「批判的」という意味もありますが、「クリティカルシンキング」に、ネガティブなニュアンスはありません)。リーダーには、常に判断・意思決定が求められます。「クリティカルシンキング」が、リーダー人材に必要であることは、ご理解いただけるのと思います。

この2つの軸で、リーダー人材の特性を浮かび上がらせると下図のようになります。仕事への「エンゲージメント」が高く、「クリティカルシンキング(論理的思考)」に優れた人材が、「優れたリーダー」ということですが、まあ、これは当たり前と言えるかもしれません。注目していただきたいのは、それ以外のマスになります(「無能なリーダー」は議論の対象としません)。これらのマスに属する人材は、一見、リーダーにふさわしい人材に見えることもありますが、実際は「リーダーに満たない人材」です。

3. リーダーに満たない人材とは

「リーダーに満たない人材」について、少し説明をします。

「クリティカルシンキング(論理的思考)」は優れているが「仕事へのエンゲージメント」が低い人材。こういう人材は、俗に「評論家」と言われるリーダー人材になります。時に優れた意見を発し、衆目を集めることもありますが、優れた能力が故に、社内の問題や社員の欠点に目が行きがちです。当人にとっては、理想と現実のギャップが常に存在することになり、時に「上から目線」「他の社員を馬鹿にする」「会社批判」のような、ネガティブな態度として表に出てしまいがちです。これが行き過ぎると、周囲の人のやる気を削ぐことになります。

一方、「仕事へのエンゲージメント」が高く「クリティカルシンキング(論理的思考)」が低い人材。こういう人材は、俗に「叩き上げ(たたきあげ)」と言われるリーダー人材になります。このような人材は、自身の専門分野には並々ならぬ熱意を発揮するものの、それ以外の職務に関心がないということがよく起こります。また、「クリティカルシンキング(論理的思考)」が低いと、精神論に陥りがちであり、過剰ながんばりや忠誠心を社員に求めがちです。

では、「仕事へのエンゲージメント」も「クリティカルシンキング(論理的思考)」も、そこそこの「並のリーダー」がよいかと言えば、決してそんなことはありません。このタイプは、実務においては部下任せ、意思決定においては、他人の意見に左右され、優柔不断に陥りがちです。順風満帆の事業環境ならともかく、変化の激しい環境下では、何の役にも立たないということが起こります。その意味では、前2つのリーダー人材より劣ると思います。

私の印象ですが、大企業出身者に「評論家型リーダー」が多く、中小企業・創業者には「叩き上げリーダー」が多い傾向があります。また、日本全体で見ると「並のリーダー」が圧倒的に多い気がします。

4. 「優れたリーダー」をどのように育てるか

仕事への「エンゲージメント」が高く「クリティカルシンキング(論理的思考)」に優れた「優れたリーダー」は、実際のところ、稀有な存在です。その場合、「評論家リーダー」か「叩き上げリーダー」のいずれかから選ぶより他ありません(現実には「並のリーダー」が選ばれることが多いと思います)。「評論家リーダー」や「叩き上げリーダー」には、それぞれ、「エンゲージメント」「クリティカルシンキング」といった長所があります。また、もともと本人の能力や人格に問題がなくても、様々な要因で「優れたリーダー」になり損ねることもあります。しかし、「リーダーに満たない人材」が、そのままリーダーとなり、そのマイナス面が出てしまうと、時として社内は大混乱に陥ります。このため、リーダー人材の育成が不可欠なのです。では、「リーダーに満たない人材」を「優れたリーダー」に育てるには、どのようにすればよいでしょうか。

「評論家リーダー」の場合、仕事への「エンゲージメント」が課題であり、「現場で汗を流す」経験を積むことが必要となります。といっても、製造の現場で技能を身につけたり、研究開発で成果を出すことは、現実には困難です。ここでいう「汗を流す」は、会社の「数字を作る」(「売り上げを上げる」「製造コストを下げる」等)ことを指します。特に経営者を育てる場合、その会社の本業(製造業であれば工場や購買部門、商社・小売業であれば営業部門や店舗)において、その会社の主要KPIに直結する職務に就き、そこで具体的な成果を求めることが望ましいです。

「叩き上げリーダー」の場合、「クリティカルシンキング(論理的思考)」が課題です。「クリティカルシンキング(論理的思考)」を行うには、人事・財務・経営戦略(フレームワーク)等の経営ツールの理解が必要となります。実際のところ、これらの経営ツールは、MBAプログラム等でパッケージ化されており、通り一遍のスキルを身に付けることは、さほど困難ではありません(MBAプログラムを履修しなくても、webやビジネス書等を通じて、簡単に手に入ります)。知識の取得以上に大切なことは、自社の経営課題に対して「自身の視点を持つこと」です。そして、これを養うためには「議論をする」ことが必要となります。特に、経営者人材を育てる場合、現経営者が、育成したい人材に対し、自身の考える経営課題について絶えず意見や解決策を求めることにより、その人自身の視点が育成されます(実際は、現経営者が、いわゆる「イエスマン」を過剰に評価してしまうことがよくあります)。

いずれにせよ、「理想のリーダー」の育成は、一朝一夕にはなし得ません。これぞという人材がいれば、早くから目をつけ、適切な職務経験と能力開発の機会を与えることが不可欠です。

5. 補論

本稿は、Robert Kelley著「The power of followership」(邦題「指導力革命」牧野昇訳 93 プレジデント社、おそらく絶版、私は英書を読了しました。)をモチーフにしています。書名の通り、この本のテーマは「フォロワーシップ」ですが、「フォロワーシップ」を「リーダーシップ」に置き換えて、当方が書いたものです(本稿の用語は当方が考案)。「リーダーシップ」と言えば、「カリスマ性」「人間力」といった、曖昧模糊としたものに目が行きがちですが、フォロワーであれリーダーであれ、つまるところ「人材育成の勘所は同じ」ということを汲み取っていただければと思います。

参考文献

Robert Kelley著「The power of followership」

想定外のリスクに対応するためには

インディビジュアルコンテンツの代表の本藤(ほんどう)です。今回は「想定外のリスクに対応するためには」というテーマでお話しします。前回に続いて、リスクを取り上げます。よろしければ、前回書いたものも、合わせて読んでいただければと思います。

(本稿も、コロナウィルス対応ではなく、一般的な危機対応について論じています)。

1. ブラック・スワンとは

「ブラック・スワン」は、存在しないものの概念として、古くから哲学者に使われてきた言葉です。しかし、オーストラリアで黒い白鳥が発見されたことで、「白鳥は白い」という、これまで当たり前だった前提が、根底から覆されます。「ブラック・スワン」という言葉は、ナシーム・ニコラス・タレブの著書「ブラック・スワン」によって、よく知られるようになりました。タレブは、「ブラック・スワン」の特徴として、以下の3つを挙げています。コロナも、これに当てはまるでしょう。

① 起きる可能性が非常に低いこと、異常であり、すべての人にとって、想定外であること

② 「ブラックスワン」が起きると、甚大で深刻な影響があること

③ ひとたび起きると、人間は、その異常さを忘れ、予測可能であったかのように振る舞うこと

「ブラックスワン」が起こった時の衝撃は、日常で起こる出来事に比べ、とてつもなく影響が大きいので、企業戦略を考える上で、極めて重要と言えます。「そんなことできる訳ない」という声が聞こえてきそうですが、自社にとっての「ブラック・スワン」を想定し、対応を考える方法はあります。以下に紹介します。

2. ブラックスワンを考える方法 I ー シナリオプランニング

最もよく知られているのは「シナリオプランニング」という方法です(Google等で調べれば、すぐに出てきます)。簡単に言えば「もしもの場合(What if)」を考えることです。考える切り口として、政治(Politics)、経済(Economics)、社会(Society)、テクノロジー(Technology)(頭文字を取って「PEST」という、あるいは環境(Environment)を加えてSTEEPともいう)が、よく使われます。これらの社会的要因について、(例えば「北朝鮮が民主化すれば」とか「日本の人口が2割減少すれば」のような)シナリオを想定し、自社にどう波及するかを考えます。

シナリオプランニングで最も有名なのは、1970年代初期のシェル石油(現 ロイヤル・ダッチ・シェル)の事例です。同社は、石油価格の長期的なシナリオを予測し、石油価格の高騰を事前に想定することで、その後のオイルショックを乗り切りました。同社は、今も、シナリオプランニングを経営戦略の策定に用いています。

将来の予測は、多かれ少なかれ、ほとんどの会社が行っていると思いますが、具体的な対応まで突き詰めて考えているケースは少ないと思います。特に、日本経済が低迷期に入ってから、将来を見据えた意思決定は、格段に難しくなった感があります。また、優良企業ほど、過去の成功体験が、未来を予測する力を鈍らせている面もあると思います。

私の経験では、将来の予測に関する議論はうまくいかないことが多いです。予測は、ある程度、データから傾向を分析する必要がありますが、そもそもデータの扱いに慣れている人は少ないです。人間は、過去の経験から未来を予測しようとする傾向が強いため、うまくデータを使えないと、シナリオの構築が偏ったものになりがちです。そういうこともあって、私自身は、この方法はあまりお勧めしません。

3. ブラックスワンを考える方法II ー 自社の弱みに着目する

もう一つは、自社の「弱み」に着目して改善していく方法で、私が、経営相談等で使っているものです。経営者の方とお話をしていると、自社の「強み」については、とても生き生きとお話をされるのですが、「弱み」となると、はっきりお答えになる方は、あまり多くありません。「強み」は、過去から築き上げたものであり、ある意味、その会社の「現在の姿」です。一方、「弱み」は、これまで、その会社があまり力を入れてこなかったことであり、盲点になっていることが多いのです。しかし、「弱み」が、新規事業や事業拡大を行う上で、ボトルネックになることがよくあります。想定外が起こった時も同じで、問題になるのは、その会社の「弱み」の部分であることが多いのです。

分析手法も、ごくごくシンプルなSWOT分析です(さすがに説明は不要と思います)。ここでは、SWOTのW(weakness: 弱み)とT(脅威: Threat)を使います。WとTが重なると、企業にとって致命的な影響をもたらすことがあります。WとTの組み合わせを考えることで、どのように「弱み」を改善ずべきかも見えてくると思います。この方法は、自社の分析から始めるので、シナリオプランニングよりも、取り組みやすいと思います。

出典・参考文献

「ブラック・スワン」(ナシーム・ニコラス・タレブ著、望月衛訳、ダイヤモンド社)

「シナリオ・プランニング」(ウッディー・ウェイド著、野村恭彦(監訳)、関美和訳、英治出版

危機管理ができている会社は何が違うのか

インディビジュアルコンテンツの代表の本藤(ほんどう)です。今回は「危機管理ができている会社は何が違うのか」というテーマでお話しします。

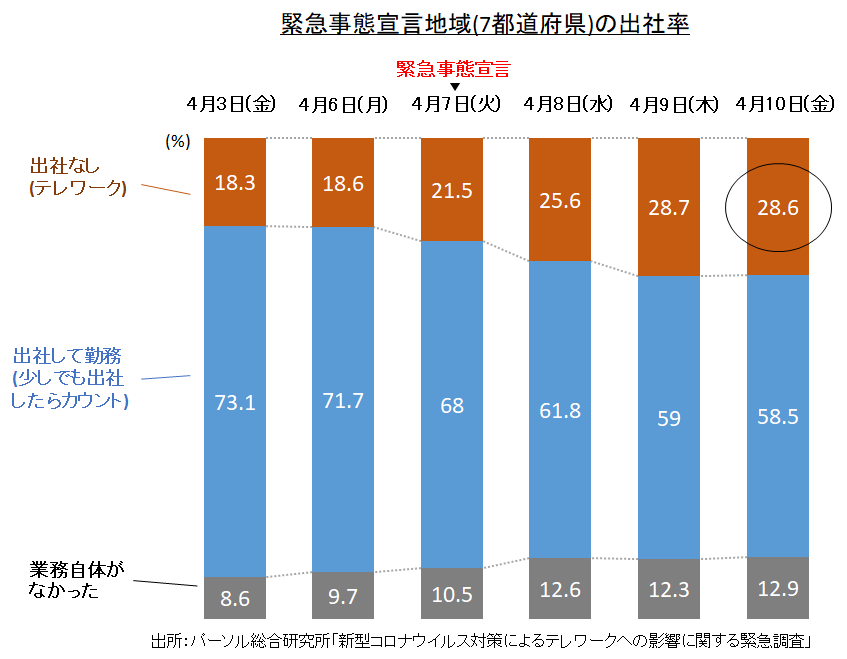

今、新型コロナウィルスで世の中が大変なことになっています。感染を防ぐためには、人との接触を避けることが必要であり、政府は今、人との接触を8割減らすことを強く呼びかけています。

職場において、人との接触を減らすためには、そもそも出社しなくて済むよう、テレワーク等の対応が不可欠です。調査によれば、コロナを期にテレワークの導入が進んだものの、依然として、対応済みの会社は3割弱にとどまっています。対応できている会社とそうでない会社の違いは何でしょうか。

(本稿は、コロナ対応そのものではなく、一般的な危機管理を扱っています)

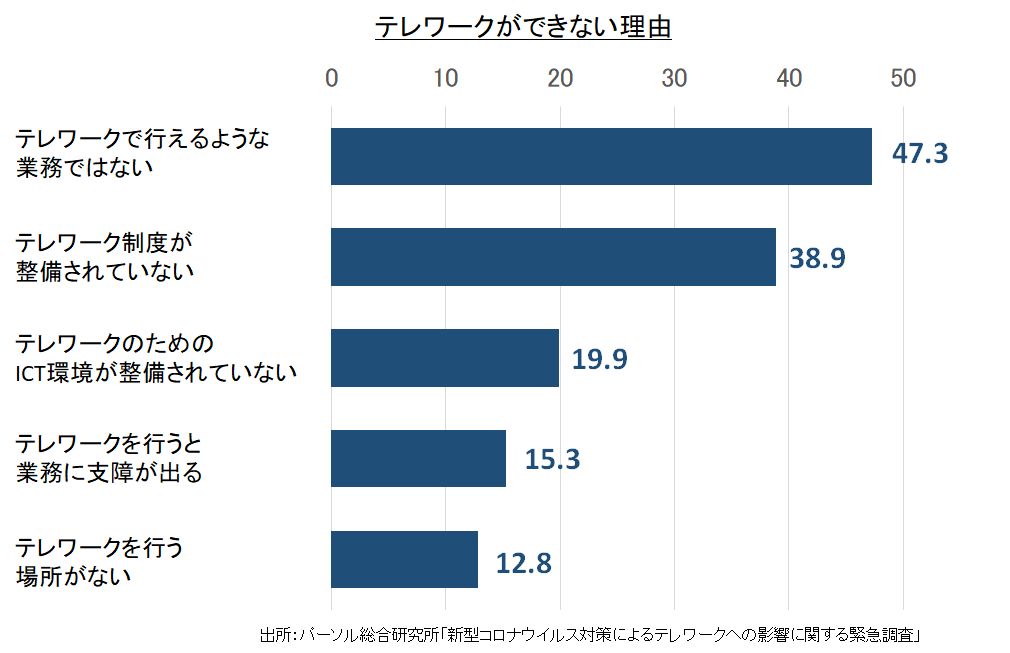

1. 想定外のことには対処できない

まず、危機管理を考える上で大切なことは「想定外のことには対処できない」ということです。テレワークに対応できた会社は、多かれ少なかれ、テレワークを想定し、事前に準備をしていたことと思います。同調査で、テレワークができない理由として、テレワーク制度の未整備、ICT環境の未整備が上位に挙げられています。対応できていない会社は、テレワークの準備を行っておらず、今、想定外の対応を迫られています。

そもそも危機対応は「危機が起こらなければ、対応そのものが不要」になります。コストがかかる分、収益や利益を圧迫します。だからといって、何もしなくてよいということではありません。近年、台風のような災害がほぼ毎年発生し、リーマンショックのような世界的な経済危機も経験しています。何も想定していなかったというのは通用しないでしょう。できた会社とできていない会社の差は、近年の状況を自社のリスクとして認識し、その準備ができていたかどうかと言えます。

2. スターバックスの事例

危機を想定することの大切さについて、スターバックスの事例を紹介します。

今では、世界中で高い顧客サービスを実現しているスターバックス。その成長の過程では、出店を加速するため、一度に大量のスタッフを雇用する必要があり、中には、社会的不適合者、いわゆる問題児が含まれることもありました。現場でも、突然感情を爆発させ、顧客と言い争いになるなど、さまざまな問題が発生していました。スターバックスの上層部は、まず現場で何が起こっているか詳しく調べました。するとそこに一つの発見がありました。

それは、変わったことがなければ、問題児であっても、他の店員と変わらない仕事ができていました。しかし、ひとたび予期していないことに直面すると、急に集中力が途切れ、自制心を失う傾向が見られたのです。例えば、お客が怒鳴り始めると、ふだん穏やかな店員が冷静さを失ったり、大勢のお客がイライラし始めると、追い詰められ、突然泣き出すといったことが起きていたのです。

そこで、スターバックスは、社員が厳しい状況に直面した時、どうすればよいかが書かれたマニュアルを作成しました。そこには、顧客が怒鳴り始めたらどうするか、支払いの列がなりすぎたらどうするかなどが、具体的に記されていました。マニュアルを通じて事前に対処の仕方を理解することで、どんな店員も、厳しい状況を乗り越えることができるようになったのです。

3 . リスクをコントロールする

私は、ぶっつけ本番が苦手なので、不安だと思った時、この話を思い出し、事前に準備をするようにしています。もちろん、すべてのリスクを想定することなど不可能です。コロナが、これほど感染が拡大し、これほど大事になるとは、誰一人想定できなかったでしょう。しかし、ここで何も対応しなければ、いざ必要になった時、恐らく何もできないでしょう。

コロナに限らず、ビジネスには常にリスクがつきまといます。リスクを想定することが、リスクをコントロールすることに繋がります。リスクを想定し、社内や職場を改めて見渡すと、どのような対処が必要かも見えてくると思います。

出典:

テレワークの普及率:パーソル総合研究所HP https://rc.persol-group.co.jp/news/

202004170001.html

スターバックスの事例:「習慣の力」(チャールズ・デュヒッグ著、渡会圭子訳 講談社)

自分ひとりで起業する際に知っておくべき「弱者の戦略」とは

インディビジュアルコンテンツの代表の本藤(ほんどう)です。今回は「自分ひとりで起業する際に知っておくべき弱者の戦略」というテーマでお話しします。

「起業」に憧れをお持ちの方も多いと思います。しかし、いざ行動に移すとなると「どうすればよいかわからない」という問題に直面します。この「どうすればよいかわからない」は、起業後もしばらく続きます。ここに「起業」の難しさの本質があります。

1. 「アイデア」がすべてではない

多くの人は、「起業」には「儲かるアイデア」が必要と考えます。しかし「儲かるアイデア」のことばかり考えていると、なかなか「起業」に踏み切ることができません。もし、アイデアに自信があれば、周囲の人や仲間に伝えて、早く「自分ひとり」から脱却した方がよいと思います。しかし、仲間が見つからなければ、「起業」は「自分ひとり」で行うことになります。「自分ひとり」で起業する場合、「アイデア」だけでは、多くの場合、行き詰まります。この「自分ひとり」の段階が一番難しいのです。

2. 「自分ひとり」で始める覚悟ができるか

「自分ひとり」で起業すると、まず直面するのは「自分ひとりの無力さ」です。起業する以上「自分のことは自分でするぐらい、あたりまえ」と思うかもしれません。しかし、起業すると「苦手なことも自分でやらなければならない」ことや「自分の力では対処できない予期せぬ問題」に直面します。多くの人は、自分の「強み」の方にフォーカスして、起業を実行に移そうとします。しかし、実際は、「弱み」がアキレス腱になることの方が多いのです。「弱み」を攻められると、人間は思いのほか弱いものです。

身近に頼れる人がいればよいですが、「起業」すると、そういう人が、思った以上に自分の周りにいないことに気づきます。誰にも相談できないことは、精神的にも苦痛です。自分ひとりで起業することは、「社長になる」ことではなく「担当者になる」ことです。担当者として、すべて自分で動かなければならない覚悟は、持っておくべきです。

3.「起業」が失敗する理由

「起業」が、失敗する理由は「ノウハウ不足」に尽きます。「商材をつくる」「集客する」ことの、一つ一つがノウハウであり、これらをきちっとこなしていけば、大きく儲けられるかはともかく、何とか商売は成り立ちます。「どうすればよいかわからない」というのは、「ノウハウ不足」ということです。

ノウハウとは、単に、業界知識や特殊な技術・スキルを指すのではありません。「ホームページを開設する」ことも「ノウハウ」ですし、自分でホームページを作ることができなければ、「業者に依頼する」ことも「ノウハウ」です。そして、「ノウハウ」は「すぐに実行に移せる」ことが重要です。世の中に、たくさんの起業の「ノウハウ」がありますが、その大半が「知識レベルのノウハウ」です。「自分ひとり」の段階では、「すぐに実行に移せるノウハウ」でなければ、ほとんどの場合「知識レベル」で終わってしまいます。

4.失敗を避けるためには

起業で失敗を避けるためには「すぐに実行に移せるノウハウ」を、手に入れることが重要です。やってみてうまくいかなければ、自分の力が及ばないことを受け入れ、すぐに、ノウハウを持った人に教えを乞うたり、うまくいっている人からノウハウを学ぶことが得策です。そして「すぐに実行に移せるノウハウ」により、自らの消耗を防ぎ、資金や時間のロスを少なくすることが大切です。

「自分ひとり」で起業することは、大きな海の中に放り出されるのと同じです。うまく泳げないと、沈んでしまいますし、余計な力を使えば、想像以上に体力を消耗します。溺れそうな時に、泳ぎ方を教わっても役に立ちません。自分の力で泳げるようになるまで、何かにつかまり、消耗を防ぐことが、もっとも大切な「弱者の戦略」です。

人手不足や働き方改革にどう取り組むか

インディビジュアルコンテンツの代表の本藤(ほんどう)です。

今回は「人手不足や働き方改革にどう取り組むか」というテーマでお話しします。

多くの中小企業は、今、相反する2つの課題に直面しています。一つは「人手不足」、もう一つは「働き方改革」です。

「人手不足」は、多くの業種で深刻です。サービス業では、外国人の就労が、既にあたりまえです。どの業種においても、人材の確保のためには、これまでとは違った人材を受け入れる必要があります。

また、「働き方改革」において「ワークライフバランス」が求められています。企業は、「人手不足」に対処しつつ、同時に、出産・育児・介護に伴う離職、残業の抑制等も実現しなければなりません。

残念ながら、対処には「できること」と「できないこと」があります。それも踏まえて、貴社の取組みのヒントになることを紹介します。

1.「できないこと」とは

現時点の直近(2018年8月)の有効有人倍率は、「約1.6倍」です。これは、全求人ですから、製造、建設、サービス、運輸等の業種では、ゆうに2倍を超えています。人手不足は、ここ数年、ますます深刻化しています。「何とかならないのか」と思うところですが、私たちの力の及ばないものです。

また、人手不足を受けて「生産性を上げなければならない」と言われています。生産性については、後ほど触れますが、いきなり、社員に「アウトプットを2倍にせよ」と求めても、それは無理というものです。また、社員が、出産や育児等で離職したり、病気で欠席したりするのも、基本的にコントロールできません。

2.なぜ「働き方改革」なのか

本年(2018年)6月に「働き方改革法案」が成立し、有給休暇の時季の指定等は、中小企業においても、来年4月から対応が必要になります。法対応はともかく、ワークライフバランスにせよ、残業抑制にせよ、昔から言われていたことです。それがなぜ今、企業に求められるようになったのでしょうか。

「働き方改革」の背景には、かつて起こった社会問題があります。例えば「同一労働同一賃金」は、正社員の非正規社員の賃金格差の問題、「長残業時間」は、女性の社会進出の増加を受け、インフラの未整備等に不満が高まりました。これらが、政治課題となり、法案として成立したのが今、折しも「人手不足」の時だったということではないかと思います。しかし、今は、掛け声だけではない「真の働き方改革」が求められています。

3.社員を大切にする

「社員を大切にする」

これは、その気になれば、誰でも「できること」です。

人手不足の中で、働き手を見つけることは、とても大変です。だからこそ、今いる社員を大切にし、「社員がやめない会社」を目指すことは、理にかなっています。

「日本で一番大切にしたい会社」で知られる坂本光司先生は、企業経営の使命を「人の幸せを追求・実現すること」と定義し、中でも、一番大切にしなければならないのは「社員とその家族」としています。「社員とその家族」が、商品・サービスを提供することで、はじめて、顧客に幸せをもたらすことができるからです。そして、坂本先生によれば、「人を大切にする会社」は、不況や環境変化に左右されず、長期に渡り好業績を挙げているとのことです(注1)。

また、Google社は、2012年から約4年に渡り、「生産性向上のための労働改革プロジェクト」を実施し、チームの生産性を高めるための重要な要素を突き止めました。そもそも、グーグルは「成功するためには世界で最高の人材を集めることが大切」と考えていた会社であり、実際、世界中から天才が集まります。しかし、グーグルが、たどり着いた結論は、チームの生産性向上のために最も大切なものは「心理的安全性」である、ということでした。

「心理的安全性」とは、「他人の反応におびえたり、羞恥心を感じることなく、自分の考えや感情をさらけ出すことができる環境・雰囲気」を指します。本来の自分の姿で仕事に向かうことが、高い生産性につながるのです。また、グーグルは、「生産性の高いチーム」の共通点は、「一部の人が発言を独占することなく、全ての人に均等に発言機会がある」「相手の表情や言動から相手の本心を読み取る力が高い」の2点であることも、このプロジェクトを通じて、発見しました(注2)。

4.まとめ

今後、少子高齢化が進むと、労働力不足はますます深刻となります。一口に「社員を大切にする」といっても、一朝一夕には難しいものです。しかし、過去の成長モデルが通用しない今、社員のポテンシャルに期待することは、あながち間違った方向ではないと思います。

「社員を大切にする」ことに、即効性はないかもしれません。しかし、私たち一人の力では、企業を取り巻く環境を変えることができない以上、私たちが取り得る、もっとも確実な選択肢の一つであると言えると思います。

(注1)坂本光司先生の著作には「日本で一番大切にしたい会社1~6」(あさ出版)などがあります。

(注2)グーグルの労働改革プロジェクト(Project Aristotle)は、いろいろなところで引用されていますが、その元は以下のサイト(英語)です

https://rework.withgoogle.com/blog/five-keys-to-a-successful-google-team/